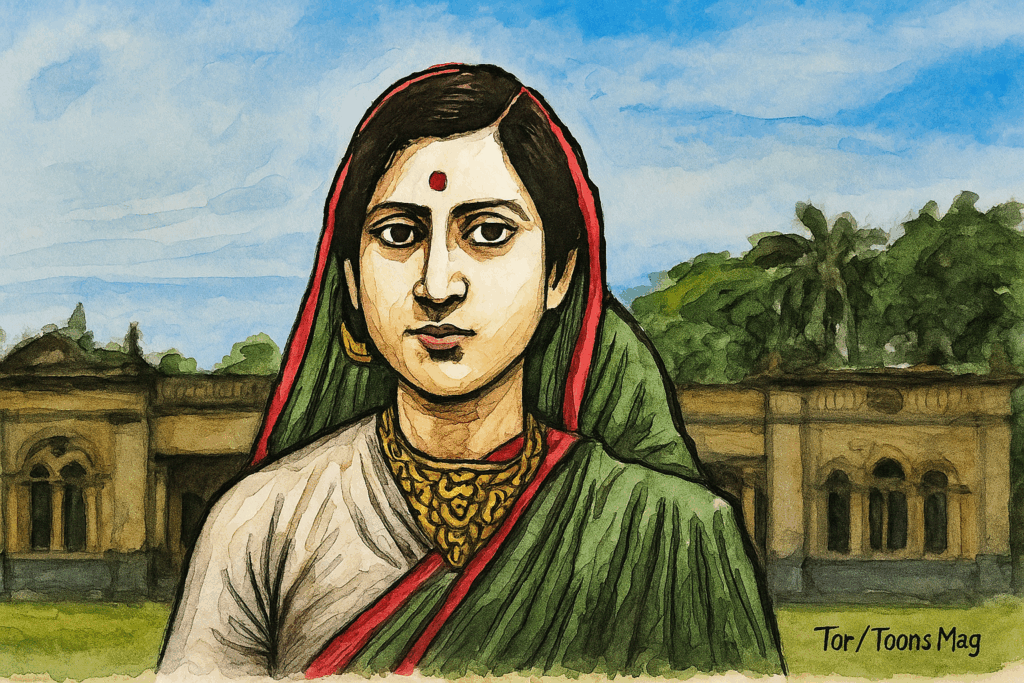

মহারাণী ভবাণী (১৭১৬–১৮০২) ছিলেন ব্রিটিশ শাসনামলে বর্তমান বাংলাদেশের নাটোর অঞ্চলের একজন প্রভাবশালী ও দূরদর্শী জমিদার। দান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নে তার অসামান্য অবদানের জন্য জনগণের মাঝে তিনি ‘অর্ধবঙ্গেশ্বরী’ নামে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন বাংলার ইতিহাসে নারীর জমিদারী শাসনের অন্যতম প্রাচীন ও সফল দৃষ্টান্ত, যিনি রাজনীতি, সমাজনীতি এবং ধর্মীয় কার্যক্রমে সরাসরি ভূমিকা রেখে গেছেন।

তথ্যছক: মহারাণী ভবাণী

| বিষয় | বিবরণ |

|---|---|

| পূর্ণ নাম | মহারাণী ভবাণী |

| জন্ম | ১৭১৬, ছাতিয়ানগ্রাম, আদমদিঘী, বগুড়া, সুবাহ বাংলা |

| মৃত্যু | ৫ সেপ্টেম্বর ১৮০২, বড়নগর, মুর্শিদাবাদ, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি |

| বয়স | ৮৬ বছর |

| ধর্ম | হিন্দু |

| পিতা | আত্মারাম চৌধুরী |

| মাতা | তমাদেবী চৌধুরী |

| দাম্পত্য সঙ্গী | রাজা রামকান্ত রায় |

| সন্তান | তিনজন (তারাসুন্দরী জীবিত), দত্তকপুত্র রামকৃষ্ণ |

| উপাধি | নাটোরের রানী, অর্ধবঙ্গেশ্বরী |

| শাসনকাল | ১৭৪৮ – ১৮০২ |

| রাজ্য বিস্তার | নাটোর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া, রংপুর ও পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ |

| উল্লেখযোগ্য অবদান | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মন্দির, রাস্তা, পুকুর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ |

জন্ম ও পারিবারিক জীবন

মহারাণী ভবাণীর জন্ম হয়েছিল বগুড়া জেলার আদমদিঘী উপজেলার ছাতিয়ান নামক গ্রামে, একটি সাধারণ ব্রাহ্মণ পরিবারে। তার পিতা আত্মারাম চৌধুরী ছিলেন একজন শিক্ষিত ও ধার্মিক ব্যক্তি এবং স্থানীয়ভাবে সম্মানিত ছিলেন। মাতা তমাদেবী ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও দয়ালু মনের অধিকারিণী, যার কাছ থেকে ভবাণী মানবিকতা ও প্রজাপ্রীতির শিক্ষা লাভ করেন। শৈশবেই ভবাণীর স্মরণশক্তি ও প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ধর্মীয় শিক্ষা, সংস্কৃত পাঠ এবং পরিবারের ইতিহাস সম্পর্কে অল্প বয়সেই ধারণা লাভ করেন।

মাত্র ৮ বা ৯ বছর বয়সে ভবাণীর বিয়ে হয় নাটোরের প্রতাপশালী জমিদার রাজা রামকান্ত রায়ের সঙ্গে। রাজবাড়িতে প্রবেশের পর অল্প সময়েই তিনি রাজপরিবারের সকলের আস্থা অর্জন করেন এবং স্বামীর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে সহধর্মিণী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। দাম্পত্য জীবনে তাদের তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলেও, দুই পুত্র অল্প বয়সে মারা যান। একমাত্র কন্যা তারাসুন্দরী জীবিত ছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে সমাজে একজন প্রভাবশালী নারী হিসেবে পরিচিত হন।

নিজের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করতে এবং রাজ্য পরিচালনার স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য ভবাণী রামকৃষ্ণ নামক এক মেধাবী ও বিশ্বস্ত কিশোরকে দত্তক নেন, যিনি ভবিষ্যতে নাটোর রাজ্যের জমিদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জমিদারী শাসন

১৭৪৮ সালে স্বামী রাজা রামকান্তের মৃত্যুর পর নবাব আলীবর্দী খাঁ রাণী ভবাণীর ওপর নাটোর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। সেই সময়ে একজন নারী জমিদার হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা ছিল এক বিরল ও সাহসী পদক্ষেপ, বিশেষ করে পুরুষপ্রধান সমাজে যেখানে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ছিল প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু ভবাণী তার বিচক্ষণতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা এবং প্রজাদের প্রতি অসীম দরদের মাধ্যমে নাটোর রাজ্যকে একটি সুশাসিত অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।

তার শাসনাধীনে নাটোর রাজ্যের জমিদারি বিস্তৃত ছিল প্রায় ১২ হাজার বর্গমাইল জুড়ে, যা তৎকালীন উপমহাদেশের অন্যতম বৃহৎ জমিদারিতে পরিণত হয়। এই জমিদারিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল রাজশাহী, নাটোর, বগুড়া, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া, রংপুর ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহসহ আরও কয়েকটি অঞ্চল। এমন বিস্তৃত শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি নির্ভরযোগ্য কর্মচারী নিযুক্ত করেন এবং প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলোতে আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাজ্য পরিচালনার ব্যবস্থা করেন।

তথ্য অনুযায়ী, তার শাসনকালীন সময়ে জমিদারির বার্ষিক রাজস্ব আয় ছিল প্রায় ১৫ লক্ষ রুপি, যার মধ্যে ৭ লক্ষ রুপি জমা হতো নবাবি কোষাগারে এবং অবশিষ্ট অর্থ প্রজাদের কল্যাণমূলক প্রকল্পে ব্যয় হতো, যার মধ্যে ছিল জলসংস্থান, রাস্তা নির্মাণ, মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং প্রজাদের জন্য দান-খয়রাত।

তিনি শুধু একজন জমিদার ছিলেন না, বরং একজন সমাজসংস্কারক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন, যিনি প্রজাদের সুখ-দুঃখে নিজের মতো করে অংশগ্রহণ করতেন। মেয়েদের নিরাপত্তা, বিধবা নারীদের আশ্রয়, অসহায়দের সহায়তা এবং দুর্যোগকালীন ত্রাণবণ্টনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ফলে প্রজারা তাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তার আদেশ মানতে কখনোই অনিচ্ছুক হতেন না।

জনকল্যাণমূলক কাজ

মহারাণী ভবাণী ছিলেন একাধারে রাজনীতিক, দানবীর এবং সমাজসংস্কারক। তার জনকল্যাণমূলক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে তার নির্মিত শতাধিক মন্দির, অতিথিশালা, রাস্তা ও জলাধারের মধ্য দিয়ে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি নির্মাণ করেছিলেন শিব, কালী, দুর্গা ও বিষ্ণু দেব-দেবীর উপাসনালয়, যা স্থানীয় জনগণের আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তার নির্মিত বিখ্যাত ‘রানী ভবাণী রোড’ হাওড়া থেকে কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যা তৎকালীন সময়ে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি নিরাপদ ও সহজগম্য সড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীতে এই রাস্তাটি বেনারস রোড ও বর্তমানে বোম্বে রোড হিসেবে পরিচিত হয়।

এছাড়াও তিনি কাশীতে ভবানীশ্বর শিব মন্দির, দুর্গাবাড়ি ও দুর্গাকুণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজও উল্লেখযোগ্য হিন্দু ধর্মীয় স্থান হিসেবে বিবেচিত। বগুড়ার ভবানীপুর মন্দিরে তিনি পুরাতন কাঠামোর সংস্কার করেন এবং নতুন স্থাপনা নির্মাণে অর্থায়ন করেন, যাতে সেখানে পূজা-পার্বণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়।

১৭৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষের সময় তিনি নিজ অর্থে ৮ জন চিকিৎসক নিয়োগ দেন, যারা বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে প্রজাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করতেন। তৎকালীন বাংলায় যেখানে চিকিৎসা সুবিধা ছিল অত্যন্ত সীমিত, সেখানে রাণীর এ উদ্যোগ ছিল সাহসিকতাপূর্ণ এবং যুগান্তকারী। তিনি অসহায়, গরীব ও ক্ষুধার্ত প্রজাদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ, আশ্রয় প্রদান এবং অর্থ সহায়তা প্রদান করেন, যা তাকে জনসাধারণের কাছে একজন মমতাময়ী মাতৃপ্রতিম শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

দানশীলতার পাশাপাশি তিনি ধর্মীয় কর্মযজ্ঞে ছিলেন সক্রিয়। মুর্শিদাবাদের বড়নগরে তিনি ১০৮টি শিবমন্দির নির্মাণ করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল বড়নগরকে দ্বিতীয় বারাণসী হিসেবে গড়ে তোলা। এই মন্দিরগুলোর টেরাকোটা শিল্পশৈলী এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব আজও বিশেষজ্ঞদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে মন্দিরগুলোর অনেকটাই ধ্বংস হয়ে গেছে, তবে চারবাংলা মন্দিরসহ কয়েকটি আজও টিকে রয়েছে এবং দর্শনার্থীদের কাছে তা এক ঐতিহাসিক আকর্ষণ হিসেবে বিবেচিত।

সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারে অবদান

রাণী ভবাণী সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারে ছিলেন অগ্রণী ও দূরদর্শী। বিধবা বিবাহ চালুর মতো প্রগতিশীল ও সামাজিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে তিনি নারীদের জীবনে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের পথ খুলে দেন, যদিও তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ সেটিকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। তা সত্ত্বেও তিনি এই উদ্যোগে অটল ছিলেন এবং তার রাজ্যের ভেতরে নারীসমাজের সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

নারী শিক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী। তিনি রাজ্যজুড়ে পাঠশালা, সংস্কৃত কলেজ এবং ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণে দান করেন। সেই সময়ে যেখানে নারী শিক্ষা অবহেলিত ছিল, সেখানে রাণী ভবাণীর প্রচেষ্টায় অনেক নারী শিক্ষার সুযোগ পেতে শুরু করেন। নাটোর ও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তার অনুদান আজও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

তিনি বাল্যবিবাহ রোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামের মোড়ল, পুরোহিত ও শিক্ষকদের নিয়ে সভা আহ্বান করতেন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শাস্ত্র ও ধর্মীয় বর্ণনার আলোকে বক্তব্য রাখতেন। ধর্মীয় সহনশীলতা বজায় রাখার জন্য তিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে উৎসাহ প্রদান করেন।

প্রজাদের আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধির জন্য তিনি পল্লী উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নেন, যেমন—মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, তাঁত ও হস্তশিল্প চর্চাকেন্দ্র, এবং কৃষি সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এসব উদ্যোগের ফলে প্রজারা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারেন এবং তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের জন্ম হয়।

নাটোর রাজবাড়ি ও স্থাপত্য ঐতিহ্য

নাটোর রাজবাড়ি ছিল তার প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং আবাসস্থল, যা এখনো তার ঐতিহ্য বহন করে এবং বাংলার স্থাপত্য ইতিহাসে এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজবাড়ির স্থাপত্য শৈলীতে মুঘল ও ইউরোপীয় প্রভাবের সম্মিলন দেখা যায়, যা ১৮শ শতকের বাংলার সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে। রাজবাড়িতে রয়েছে ৮টি বড় ভবন, যেগুলোর নির্মাণে ইট, চুন, সুরকি এবং কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে। ২টি গভীর পুকুর এবং ৫টি ছোট পুকুর রাজবাড়ির সৌন্দর্য ও কার্যকারিতা দুইই বৃদ্ধি করে। পুকুরগুলোর ঘাট, সিঁড়ি এবং শানবাঁধানো প্রাচীর আজও পূর্ববর্তী সময়ের কারিগরি দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে।

রাজবাড়ির সবচেয়ে দর্শনীয় অংশ হলো ৮টি শিবমন্দির, যেগুলোর দেয়ালে সূক্ষ্ম টেরাকোটা কারুকাজ দেখা যায়। এই কারুকাজে পৌরাণিক কাহিনী, দেব-দেবীর প্রতিকৃতি, প্রাণিজগত এবং গ্রামীণ জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মন্দিরের ঘোরানো লোহার সিঁড়ি, খিলানযুক্ত প্রবেশপথ এবং ছাদে খিলান ও গম্বুজের উপস্থিতি মুগ্ধ করে প্রতিটি দর্শককে।

রাজবাড়ির ছোট তরফ ও বড় তরফ নামে দুটি অংশ রয়েছে, যার প্রতিটি নিজস্ব ঐতিহাসিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব বহন করে। বড় তরফ ছিল মূল রাজকীয় প্রশাসনিক কার্যালয়, আর ছোট তরফে থাকতেন রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ও রাজ্য পরিচালনার সহায়ক কর্মকর্তারা।

রাজবাড়িতে একটি অতিথিশালা ছিল, যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে আগত অতিথিদের আতিথেয়তা করা হতো। একটি সম্প্রদায় কেন্দ্র ছিল, যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং প্রজাদের সঙ্গে রাণীর সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হতো। সবুজ চত্বর ও বিশাল মাঠ ছিল উৎসব, খেলা ও বিভিন্ন রাজকীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত। এখানে থাকা ‘হানি কুইন ভবন’ সহ বেশ কিছু ভবন বর্তমানে ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষিত আছে। এই রাজবাড়ি কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রশাসনের কেন্দ্র ছিল না, বরং ছিল সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও প্রজাসেবার এক প্রাণকেন্দ্র।

উত্তরাধিকার ও মৃত্যুর পরবর্তী প্রভাব

রানী ভবাণীর মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণকে জমিদারীর ভার প্রদান করেন এবং নিজে মুর্শিদাবাদের বড়নগরে চলে যান। বড়নগরে তিনি কন্যা তারাসুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে বসবাস করতেন, যিনি শৈশবে বিধবা হয়েছিলেন এবং তার পরবর্তী জীবন মায়ের সাথে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও জনকল্যাণে নিয়োজিত থেকে কাটান। বড়নগরে তিনি একটি শান্তিপূর্ণ ও ধার্মিক পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করলেও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক বজায় ছিল।

রামকৃষ্ণ জমিদারী শাসনের দায়িত্ব পেয়ে প্রাথমিকভাবে তা রক্ষা করতে সক্ষম হলেও পরবর্তীতে নানা প্রশাসনিক দুর্বলতা, অব্যবস্থাপনা ও ঔদাসীন্যের কারণে নাটোর রাজবাড়ি বড় তরফ ও ছোট তরফ নামে বিভক্ত হয়ে যায়। এতে পারিবারিক ও প্রশাসনিক বিভাজন সৃষ্টি হয়, যা রাজবংশের ঐক্যে আঘাত হানে। এই বিভাজনের ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ ও জমির বিভাজন ঘটে এবং রাজবাড়ির পূর্বের গৌরবময় ঐক্যগত শক্তি ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

মহারাণী ভবাণী ১৮০২ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৮৬ বছর। মৃত্যুর পর বড়নগরেই তাকে সমাধিস্থ করা হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে। তার মৃত্যুর পর তার নির্মিত বহু মন্দির, রাস্তা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম বাংলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। তাঁর বংশধরদের মধ্যে জগদিন্দ্রনাথ ও যোগিন্দ্রনাথ নাটোর রাজবংশকে প্রতিনিধিত্ব করলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বংশধারা ক্ষীণ হয়ে আসে এবং অবশেষে রাজবংশের রাজনৈতিক প্রভাব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মহারাণী ভবাণী ছিলেন এক দুর্দমনীয় নারী, যিনি নারীর জমিদারিত্ব, জনকল্যাণমূলক নেতৃত্ব, স্থাপত্য ঐতিহ্য ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি একাধারে ছিলেন রাজনৈতিভাবে প্রজ্ঞাবান শাসক, অর্থনৈতিক কুশলী এবং মানবিক চিন্তাধারায় গভীরভাবে প্রতিফলিত এক সমাজসেবক। তার প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে যেমন দূরদর্শিতা ছিল, তেমনি তার দান-খয়রাত এবং শিক্ষাবিস্তারে ছিল মানবিক মমত্ববোধের স্পষ্ট ছাপ।

নাটোর রাজবাড়ি, ভবানীপুর, কাশী এবং মুর্শিদাবাদের বড়নগর আজও তার স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে এবং এ সকল স্থাপত্য নিদর্শন তার সুদীর্ঘ শাসনকাল ও ধর্মীয় দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ। তার প্রতিষ্ঠিত বহু মন্দির ও সড়ক শুধু ধর্মীয় বা অবকাঠামোগত উন্নয়নের নিদর্শন নয়, বরং এগুলো ছিল একটি বৃহত্তর জনকল্যাণমূলক চেতনার প্রতিফলন, যা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সহজ ও সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

বাংলার নারী নেতৃত্ব ও সমাজকল্যাণের ইতিহাসে তার অবদান এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, যা আজও নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে নারী নেতৃত্ব কেবল সম্ভবই নয়, বরং তা সমাজ ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম। তার জীবন ও কর্ম এক মহীয়সী নারীর উত্তরাধিকার, যা বাংলার ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।